将来の為に投資をしたいけど、どんな銘柄を選べばいいか迷っている人はいませんか?

証券口座を使って購入できる投資信託は、楽天証券で2,659本あります ※2022/8/15現在

こんなに多いと、どれがいいのか迷ってしまいますよね。そんなあなたにお届けしたい買ってはいけない投資信託3選について解説します

投資に正解はありません。自分のリスク許容度の範囲内で、自分が良いと思う投資をしましょう

筆者は、インデックス投資をメインとする個人投資家です

困りパンダ子

困りパンダ子そんなにあったら、何を買えばいいのかわからないよ

おススメのインデックス投資は別の記事で紹介しているから、買ってはいけないものを解説するね

この記事では、最初に投資をする上で「買ってはいけない投資信託」について、次に「インデックス投資におススメな投資信託」の最適解を解説していきます

つみたてNISA口座で購入できるもの=金融庁的にも優良ファンドとされているものなので、投資の最適解といえる

リスクを回避しつつ、優良な投資信託で資産運用をしましょう

どの投資信託を買えばいいか迷っている人

インデックス投資は知ってるけど、他の銘柄の特徴を知りたい人

【結論】買ってはいけない投資信託3選

- 手数料が高いもの

- 毎月分配型の投資信託

- テーマ型の投資信託

1つずつ解説していきます

買ってはいけない投資信託3選:手数料が高いもの

手数料1%は高いと思いますか?

仮に1億円を運用した場合、株式や投資信託・インデックスファンドでは年利が平均5%なので利益は500万円です

手数料は1億円の1%、つまり100万円になので、利益からこの手数料が引かれます。1億円から見る100万円は安く感じますが、500万円から見る100万円は高いですよね

手数料は主に3つある

手数料のイメージが持てたところで、投資信託にかかる手数料について解説します

投資信託にかかる手数料は大まかに3つ

- 買付手数料(購入する時にかかる手数料)

- 信託報酬(保有し続けている間ずっとかかる手数料)

- 信託財産留保額(売却して現金化する時にかかる手数料)

つまり、「買う時の手数料」「持ってるだけでかかる手数料」「売った時の手数料」です

この手数料は運用成績とは関係なくかかるものなので、なるべく安く抑えるのが大切です。運用がうまくいっているのに、手数料が高いために利益が減ってしまうことは避けたいですよね。多くの方が想像できるかと思いますが、手数料というのは手間がかかるものほど高くなります。

インデックスファンドの手数料

ではここでインデックスファンドの手数料を見てみましょう

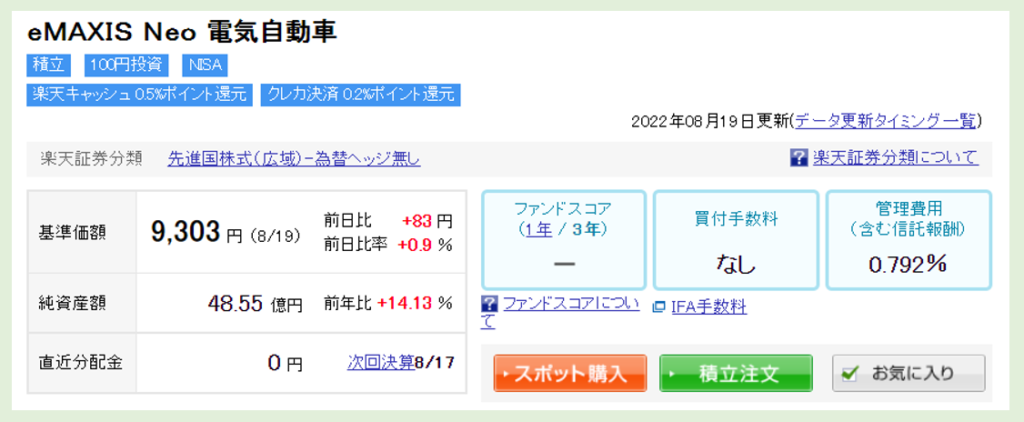

こちらは筆者のポートフォリオメインとなる「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」です

買付手数料は無料、管理費用として信託報酬が0.1144%です

0.1144%を見ると、手数料1%が高く感じる!

10年20年と長く積立することを考えると、手数料が安いことは必須条件だね

単純な投資信託よりも、複雑な投資信託の方が手数料が高い傾向にあります。つまり、指数に連動することを目標としたインデックスファンドよりも、より高い運用成績を出すことを目標としたアクティブファンドの方が手数料が高いことは有名な話です。

アクティブファンドの手数料

例えば楽天レバナスのような、指数の値動きを2倍や3倍に増幅した運用を行うレバレッジ型商品の手数料がこちら

手数料がオールカントリーの約7倍!

これ以外にも銀行やゆうちょ、証券会社などの「人から」から勧められた投資信託は基本手数料が高いと思って良さそうです。初心者の方でも、自分で手数料の安いインデックスファンドを選んで買うようにしましょう

買ってもいい目安となる手数料

手数料がどれくらいまでなら買ってもいいの?

しいて言うなら信託報酬0.2%くらいまでかな

筆者が「買ってもいい」と思うインデックスファンドの手数料はこちら

- 買付手数料(購入する時にかかる手数料):なし

- 信託報酬(保有し続けている間ずっとかかる手数料):0.5%程度まで

- 信託財産留保額(売却して現金化する時にかかる手数料):なし

この範囲内じゃないと投資してはいけないというわけではありませんが、その場合は少し割高な手数料がかかっていることを把握できていれば問題ないと思います

かといって、買付手数料が3%かかるものや、信託報酬が1%を超える投資信託もあります。そういった投資信託には長期投資による資産形成には向かないので、手を出さないことを強くおすすめします

買ってはいけない投資信託3選:毎月分配型の投資信託

毎月分配型は魅力的に見えますか?

買ってはいけない投資信託の特徴2つめは、「毎月分配型投資信託」です。

確かに配当金や分配金がもらえることは、投資を始める理由であり、大きなメリットでもあります。ただ、「毎月分配型」とは、かんたんに言うと「運用がうまくいってもいかなくても、分配金を毎月お支払いします」という投資商品です

毎月分配型の落とし穴

購入者からすると「毎月分配金を受け取れる」ということになりますので、一見良さそうに見えてしまいます。購入後、その投資信託を保有しているだけで毎月お金を受け取れるとなるとまさに不労所得!年金のような形でインカムゲインを受け取れるのは、うれしいことです。

しかし!ここが落とし穴です

運用がうまくいっている含み益の時は問題ありません。運用益から分配金が支払われている(普通分配)ので、心配することは何もありません。問題は運用がうまくいっていない含み損の時です。毎月分配型の投資信託は、そのほとんどが運用がうまくいっていない時でも分配金を支払います。

では、その分配金はどこから出ているのでしょうか。

答えは購入者の投資資金です。つまり、投資元本を切り崩して分配金を受け取るということになります。

?????

具体的な金額で説明するね

例:10万円の投資信託を購入した場合

この投資信託は、毎月1万円の分配金を出している投資信託です。運用がうまくいっている間は、利益から1万円の分配金をもらっているので問題ありません。特に運用益が出ているときは1万円の分配金をもらってもさらに利益が残り、基準価格(その投資信託の価格)が値上がりすることも期待できます。

逆に運用がうまくいかなくなると、利益が出ないので分配金の原資がありません。その場合は、購入者が投資した資金から分配金を払うことになります。なぜなら「毎月分配金を払います」と約束しているので、払う必要があるからです。

つまり、元々自分のお金だったものが、分配金として戻ってきただけだね

投資している人が問題点を理解していない

一見、購入者からすると、これまでと同じように分配金が受け取れているので、何ら問題ないように思えます。

ですが、自身の投資金額から分配金が払われているということは、銀行に預金して引き出しているのと何ら変わらないということになります。これが普通分配に対して「特別分配」といわれるものです。

特別というと何か良い意味の気がしますが、この場合は悪い意味での特別ということになります。この特別分配金の問題点は「投資している方の多くがそれを理解していない」という点にあります。

確かにただ元本を削るだけなら、値動きのない銀行預金の方が安全に思えます。リスクを受け入れて投資をしているならば、しっかりとその利益を頂きたいものです。投資信託を選ぶ際は、「毎月分配型」銘柄は選ばないようにしましょう

買ってはいけない投資信託3選:テーマ型の投資信託

テーマ型投資信託を知っていますか?

テーマ型投信は長期の投資には向いていない

ただし、こうしたテーマ型ファンドは短期的には儲かる可能性もあります。高値圏にいるということはそれだけ株価の動きも激しくなっていますから、設定してごくわずかの間に急騰することもあり得るからです。そうなると一気に人気が高まり、さらに売れるでしょうから、販売する方も熱心に勧めてきます。でも、そこで買うのはリスクが高いと考えるべきでしょう。あなたがもしテーマ型投信を既に買ってしまっているなら、こうした急騰局面では売却しておいた方が無難だと思います。

流行りものは短命で終わる

投資信託には、様々な種類がありますが、そんなジャンルのひとつに「テーマ型投信」と言われるものがあります。例えば、ロボット、5G、AI、ESG、といった様々なテーマを通じて特定の業界や企業に投資をするというタイプの投資信託です。こうしたテーマ型投信というのは別に最近出てきたわけではなく、かなり昔からありました。でもこういう“流行りもの”の多くはだいたいにおいて、短命で終わっています。

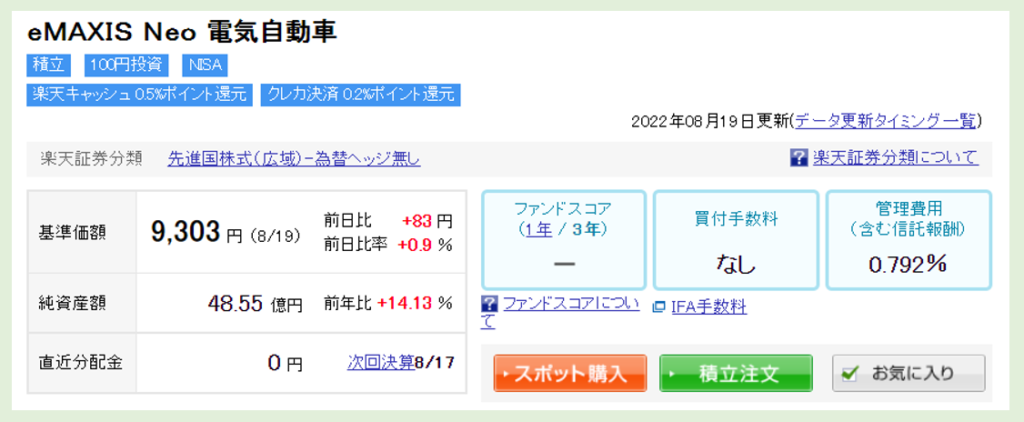

筆者が持っているテーマ型投資信託

買ってはいけないとわかっていながら、持ってるんだ。。

手数料高い!

オルカンは0.11%だよ

将来、電気自動車が主流になると見込んで買いました。完全に興味本位です。手数料が高いとわかっていながら、話題のものを持ってみたくて買いました。2022/8/20現在、含み損です。

プラス5%くらいになったら売って、オルカンを買おうと思っています。

長期投資におススメな結論:インデックス投資

買ってはいけない投資信託3選がわかったところで、改めて投資の最適解とされているインデックス投資についてこちらの記事を参考にしてね

インデックス投資とは、「市場の値動きを示す指数(=インデックス)の値動きに連動をめざす投資手法」です。長期投資の最適解と考えていますが、あくまで投資なのでリスクもあります

メリット・デメリットを理解した上で、あなたの「性格にあった投資手法」で「目的にあった投資商品」を選んで資産形成をしていきましょう

最後にお金を増やす考え方を学べる動画の紹介です